メアリーは、それはもうすごい勢いでシャーロットに懐いた。

メアリーは、それはもうすごい勢いでシャーロットに懐いた。「なぁなぁシャーロット、い、い、一緒に寝ようぜ!」

「なんか頭いてーんだよなぁ……なでなでしてくれたら治るかもなぁ……」

「あ、ああ、あーんってしてくれよ……へへ……」

一事が万事、この調子である。

メアリーからしてみれば、よく妄想した『無条件に優しく甘やかしてくれる美人の巨乳お姉さん』がいきなり目の前に現れたのだ。ここぞとばかりに妄想の中でやっていたことを実行してしまう。しかしシャーロットはそんなメアリーを優しく受け入れ、時に叱りつつも、最後には笑顔で許してしまうのだった。

さすがに申し訳なくなったのか、ある日メアリーは唐突に、こんなことを言い出した。

「服、作ってやるよ」

目をぱちくりとさせるシャーロット。

この街の人々にとって、服とはただ着るだけの物で、お洒落などは縁のない概念だ。シャーロットも質素でみすぼらしい服装をしている。

一方、何故かメアリーは、しっかりした個性的な衣装を身につけていた。

「メアリー、服なんて作れるの?」

「おう、俺のこの服だって自分で作ったんだぜ?」

人には見かけによらない特技があるものだ。シャーロットは感心し、そういうことなら、とありがたく申し出を受け入れる。

そうしてメアリーがシャーロットを連れて行ったのは、とある独房エリアの中心部、黎明の人間が『核』と呼んでいる物体がある部屋だった。

誰にも気づかれないメアリーの特性と、シャーロットの『見える』能力で、二人は上手くメルヒェンを避けながらそこへ辿り着く。

こんなところでどうやって服を? と訝るシャーロットの目の前で、メアリーは一本のマッチを擦り、それを核に投げ入れた。

マッチの炎を飲み込んだ核は、怪しく光り、蠢き、やがて何かを産み出す。

「……よし、一丁あがりっと」

それは確かに、一揃えの衣服だった。

「メアリー……あなた今、何をしたの……?」

「へへっ、すげーだろ。こいつさ、俺が妄想しながらマッチを擦って放り込んだら、その通りの物を作ってくれるんだぜ」

得意げに胸を張るメアリー。褒めてほしそうにちらちらとシャーロットを見ている。

だが、シャーロットはそれどころではなかった。

(妄想を、具現化する能力……? そんなの普通の人間にできるわけがない。やっぱりメアリーは血式少女なの? だとしたら――)

マッチ売りの少女は、ある寒い冬の夜、売れないマッチを擦りながら幸せな幻を見て、最後のマッチが燃え尽きたとき、誰にも気づかれずに凍えて死んでしまう。

「メアリー! マッチの無駄遣いをしては駄目! 死んでしまうわよ!」

シャーロットは、はっきりとその結末を『見て』しまった。妄想の代償にしては酷すぎる。絶対に現実にするわけにはいかない。

「な、なんだよ……怖い顔して……」

驚きうろたえるメアリーに、シャーロットは理由を説明する。しかし、それを聞いてもメアリーは今ひとつピンと来ていない様子だ。

「幸せな幻を見ながら死ねるんだったら、別にいいけどな……」

「そんなことを言わないで……お願い」

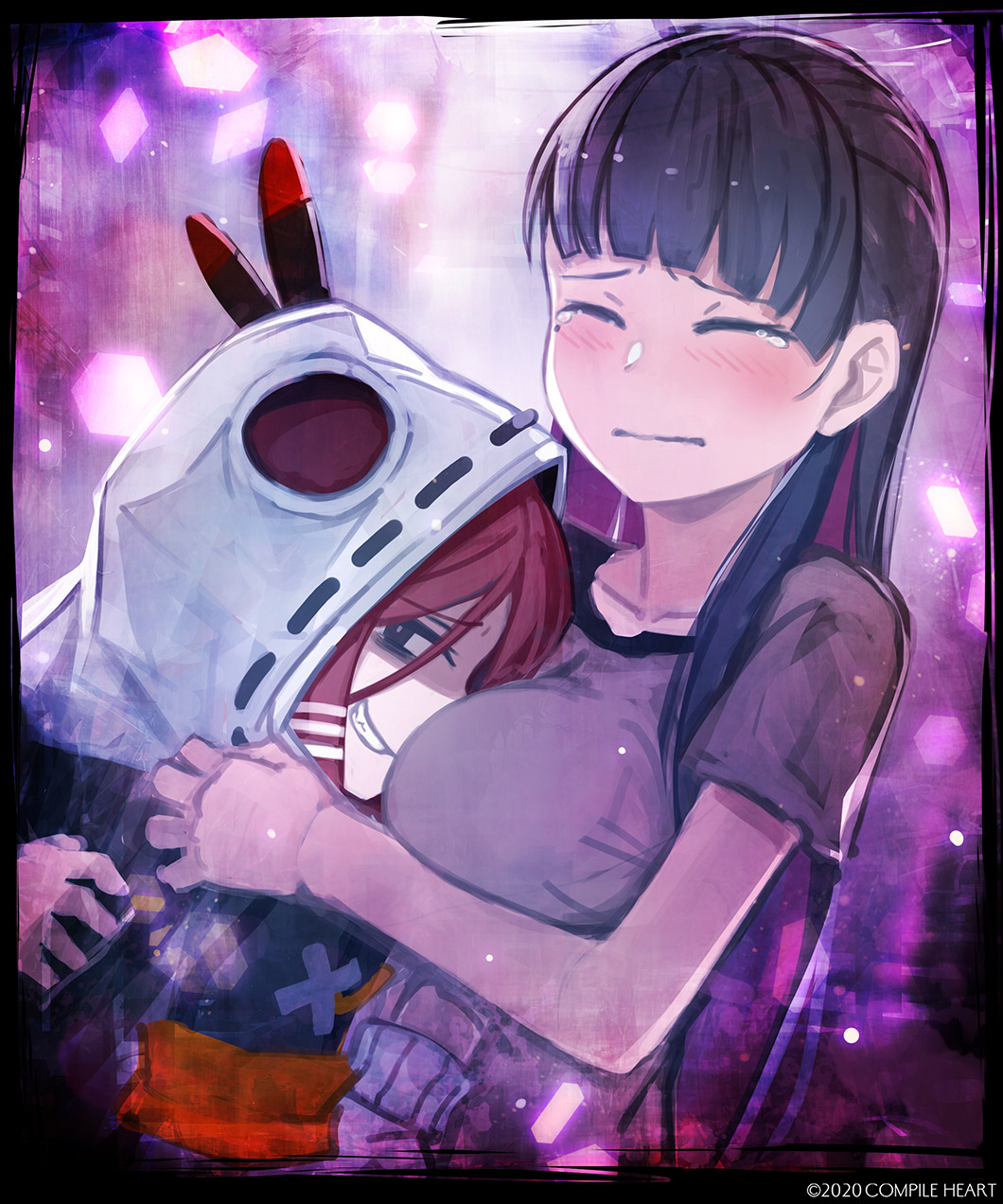

悲しそうに、シャーロットはメアリーをぎゅっと抱きしめる。また別の孤独を抱えていたシャーロットにとって、メアリーはもう、本当の妹のような存在だった。

メアリーは「分かったよ」と頷きながらも、押しつけられた胸のやわらかさを堪能することに夢中だった。クズである。

その後、せっかくなので作った服は着ることになったのだが。

「……メアリー? この服、胸が半分出てるんだけど……」

頬を赤らめてメアリーを睨むシャーロット。

「あ、あれ~? 失敗したかな? で、でも、貴重なマッチで作った服だしなぁ……捨てるのも作り直すのももったいないし、そのまま着るしかないな! ぐへへ!」

邪悪な顔が、明らかにわざとであることを物語っていた。

◯

油断していた。

◯

油断していた。「……うわあっ!?」

いつの間にか、シャーロットの背後に一匹の小さなメルヒェンがいた。

「な、な、なんだお前! どっか行けよ!」

驚いて思わず蹴飛ばしてしまうメアリー。メルヒェンはさすがにその存在に気づき、襲いかかってくる。

「メアリー!」

シャーロットは咄嗟に大きな石を拾い上げ、反射的にメルヒェンを殴りつけた。

『グギャアッ!』

飛び散った血が二人にかかる。その一撃でメルヒェンは戦意を喪失したようで、あっさりと逃げていった。

「メアリー、大丈夫……!?」

無事を確認しようとして、シャーロットの言葉が止まった。

メルヒェンの血を浴びたメアリーの瞳が、ピンク色に光っている。

「あなた、やっぱり……」

「うおぉっ!?」

シャーロットの驚きは、さらに大きな声にかき消された。

「シャ、シャーロット! なんだそれ!? 目がピンクだぞ!?」

「え!?」

二人は近くに転がっていた鏡をのぞき込み、自分達の目の色を確認する。

「えっ、俺も!? マジかよ怖ぇ! なんかの病気じゃねぇだろーな! あ、でも待てよ、よく考えたらかっこいいかも!? 魔眼か? 俺は魔眼の持ち主だったのか!?」

妙に前向きに混乱するメアリーの言葉も耳に入らず、シャーロットは呆然と呟く。

「私も……血式少女だった……?」

◯

自分もメアリーも血式少女だと知ったシャーロットは、悩んでいた。

◯

自分もメアリーも血式少女だと知ったシャーロットは、悩んでいた。私たちは、黎明へ行くべきだろうか?

いや、メアリーはきっとそれを嫌がるだろう。私だって、あの子たちみたいに戦えるわけじゃない。それに何より――

行けば、当事者になってしまうかもしれない。

自分は傍観者だ。名前のない脇役だ。ずけずけと物語に踏み込んではいけない……。

半ば言い訳のように自分に言い聞かせながら、シャーロットはメアリーと二人、黎明には行かず今までのように暮らすことを決めた。

それから間もなく、物語には新たな登場人物が現れる。

アリスとジャック。

二人の登場により一気に動き始めた血式少女たちの脱獄劇を、シャーロットは瞼の裏で見守り続けた。ずっと、傍観者であり続けた。

そしてついに、人々がこの地下監獄から地上へと脱出するときがやってきた。